アイルランドの劇作家たち Vol.5 ブライアン・フリール

これはおたくが推しについて書いている推しの応援記事です。

初めましての方、アイルランド演劇初心者の方はVol.0をみてもらえると。

随分久しぶりの更新になってしまいました。ていうかしばらく見ないうちにnoteいろいろ仕様が変わってるやんけ…。

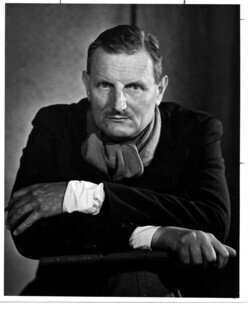

今回は知る人ぞ知る現代アイルランド演劇の代表的劇作家、ブライアン・フリールを紹介しよう。アイルランドのチェーホフ、と称されていて、わたしが個人的に大好きな劇作家の一人でもある。

日本でも時々上演されるので、やっぱりそれなりに人気なんだなあと思う、にもかかわらず!日本語版Wikiはないし、唯一の出版された翻訳戯曲集はレア物だし、ほか古い演劇雑誌にいくつか翻訳が掲載されている程度だしで気軽に触れられる情報がない!世界的にもかなり人気の高い劇作家の一人なのに、もったいなさすぎる。ということで紹介記事を書くことにした。

余談ですが、彼の代表作に『トランスレーションズ』という戯曲があり、これをどうしてもアイルランドで、アイルランドのカンパニーがアイルランドの観客に向けて上演しているのが観たいと常々思っていました(理由は後ほど)。ダブリンのアビー・シアターで今年2022年夏に上演されると知り、いてもたってもいられず、文字通り飛んでいってしまいました!

いやあ、アイルランドまではるばる飛んだ甲斐は十分にありましたよ。なにせ演劇はそこに行かないと意味がないからさ…。

ちょっと思いが強すぎて気がついたら過去一の分量になってた。この記事、めちゃ長いです!正直全然語りきれてないんだけど。暇なときにちまちまと読んでください…。

ブライアン・フリールの演劇

彼がどんな作品を書いたのか、簡単に概説しておこう。

フリールは1950年代後半から執筆を始め、残した戯曲は24本。戯曲を書き始める前は短編小説を書いていた。1964年『さあ行くぞ、フィラデルフィア!』が話題となり、その後一気にアイルランドの代表的な劇作家の一人に躍り出る。

作品の舞台はほとんどがアイルランド北部・アルスターで、なかでもドニゴールにある架空の町バリーベグ(Ballybeg)は多くの戯曲で舞台となっている。このバリーベグというのは、アイルランド語で「小さな町」という意味である。

また彼は1980年、Field Day Theatre Companyという劇団を結成し、北アイルランドを中心に演劇活動をした。この劇団には、今や人気俳優のスティーブン・レイ、アイルランドを代表する詩人シェイマス・ヒーニーらも参加していた(皆北アイルランドの出身)。

彼の劇作家としての活動期はまさに北アイルランド紛争(The Troubles)真っ只中で、とくにField Dayの時期あたりは、「紛争最中において、演劇を通して何ができるか」ということを考えた作品が多い。演劇の持つ力というのをうまく使って、観客たちを試すようなチャレンジングな戯曲を数々生み出した。

だから彼の作品はたぶん、アイルランドの観客に一番刺さる、ものすごくローカルな演劇なんだろうなと思う。それでも、そのローカル性が同時に普遍性も持っていて、こうして今も世界中の人に刺さっている。

ブライアン・フリールの人生

まずは彼の生涯を追ってみよう。

フリールは1929年、北アイルランド・オーマという町の近くに生まれ、十歳の時デリー/ロンドンデリーに移る。父は教師、母は郵便局員で、一家はカトリックだった。本人も自分は敬虔なカトリックでリパブリカンだと言っていて、ダブリン郊外のメイヌースという町にある有名なカトリック教会の大学、セント・パトリック・カレッジに通い、司祭職のための勉強をしていた。ただこれはどうも肌に合わなかったらしく、本人の回想によるとそこでの経験は忘れたいほど嫌な思い出だったようだ。

*デリーはまた後述しますが複雑な歴史を持つ町で、その地名も立場によってアイルランド側は「デリー」、イギリス側は「ロンドンデリー」と呼ぶ。

ただ面倒なのでアイルランド島内ではプロテスタントも「デリー」と呼ぶのが一般的で、わたしも以下総称して「デリー」と書きます。ちなみに、元々アイルランド語でカシの木という意味の「Doire」が地名の由来らしい。

ここで大事なのが、彼は北アイルランド出身であるということと、カトリックであるということ。北アイルランド問題とその宗教については後述するが、このことは念頭において読み進めてほしい。

大学卒業後は教師としてベルファスト、そしてデリーの学校に勤めながら執筆活動をしていたが、1960年に作家業に専念するため退職する。1954年には同じ教師だったアンという女性と結婚している。後年は拠点をドニゴールに移し、82年から亡くなるまではドニゴールのグリーンキャッスルという町に住んだ。

そして1963年、転機となる出来事が訪れる。すでに二本の戯曲を発表していたフリールは、アメリカ・ミネアポリスにあるタイロン・ガスリー劇場(Tyrone Guthrie's theatre)に行き、そこでイギリス出身の演出家タイロン・ガスリーの仕事を見る。そして演劇が観客に与える力というものを体験する。

タイロン・ガスリー劇場は1963年オープンの劇場で、今も現役である。HPはこちら。演出家のタイロン・ガスリー(1900-1971)はシェイクスピア作品の演出などで知られていて、カナダで今も続く芸術祭、ストラットフォード・フェスティバル(シェイクスピア演劇祭)の創設にも関わっている。

そうして帰国後「フィラデルフィア」を書き、一躍人気劇作家となるわけだが、この60年代以降は北アイルランド問題が緊迫化していった頃で、彼はやがて当時の社会情勢を描き出すような戯曲を書くようになる。その最たるものが、デリーでの60年代後半の度重なるカトリック対プロテスタントの軍事衝突、そして1972年「血の日曜日事件」を経て書いた『デリーの名誉市民たち』(1973)である。「血の日曜日事件(Bloody Sunday)」は1972年1月30日、カトリックのデモ隊に英軍が発砲し、デモに参加していた民間人13人が亡くなったという惨劇。フリールは実際にこのデモに参加していて、この事件の現場にいたそうだ。

北アイルランドの状況がますます混沌としていくと、フリールはさらに「北アイルランドのための演劇」というのを考えるようになり、そして1980年にField Dayを結成する。劇団にいくつも戯曲を提供し、北アイルランドの芸術活動に大きな貢献をした。(Field Dayの詳細は後述)

Field Dayの活動を始めた80年代以降はチェーホフやツルゲーネフ、イプセンなどの翻案も多くやっている。2002年には『Afterplay』という、『ワーニャ伯父さん』のソーニャ(教授と先妻の娘)と『三人姉妹』のアンドレイ(三姉妹の兄弟)がモスクワで会う一幕ものの作品も書いている。ちなみにこれは「それからの二人」という題で2015年にココカラというユニットがリーディング上演していたみたいだ。

Field Dayは良くも悪くも北アイルランドで大きな存在となり、周囲から期待される作品と実際に書きたいこととのギャップが開いていくようになった。加えて劇団のマネジメント業務にも奔走していたため執筆に集中できなくなったり、あるいは翻案を通して創作の指向が変わっていったりしたこともあり、1988年『歴史を書くこと -Making History-』を最後に劇団での戯曲発表をやめ、1990年に書いた『ルナサの踊り』はアビー・シアターへ提供することになった。そうして1994年には正式に劇団を抜けることになる。

その後も継続的に戯曲を書き、最後のオリジナル作品は『The Home Place(2005)』であった。

ブライアン・フリールのすごいところは、半世紀以上戯曲を発表し続けていて、いくつもの代表作を生み出したこと。そして今でも、彼のさまざまな作品が世界中でコンスタントに上演され続けている。わたしみたいなおたくが地球の反対側からはるばる飛んでいきたくなるほど。

北アイルランド問題

さて、これはとても難しく複雑な問題なのと、わたし自身アイルランドの政治的なことはまだ全然詳しくないのだけど、これを避けてブライアン・フリールについて語るわけにはいかないので、簡単に概説してみる。

先に触れておくと、アイルランドとイギリスの問題において、しばしばアイルランド側のことはカトリック、リパブリカン、ナショナリストなどと呼び、イギリス側はプロテスタント、ロイヤリスト、ユニオニストなどという。一般的に宗教と文化的・社会的・政治的立場がほぼほぼイコールで結びついているために、こうした言葉は市民の属性を指す呼称と化している節がある。だから極端に言えば、アイルランド人のことをカトリックと呼び、イギリス人のことをプロテスタントと呼ぶ、人もいるということだ。

もひとつちなみに言っておくと、アイルランドのナショナルカラーが緑なのは有名かと思うのだけど、これはカトリックの象徴である。プロテスタントのカラーはオレンジで、これは17世紀のプロテスタント王オレンジ公ウィリアムに由来する。カトリックの一大イベントは3月17日のセント・パトリックス・デーで緑一色になるのに対し、プロテスタントの一大イベントは7月12日のオレンジ・マーチである。

アイルランド共和国の国旗は緑・白・オレンジの三色旗。これはつまりカトリックとプロテスタントの共存を意味しているというわけなんですな。

では、そもそもこの北アイルランド問題はどこから来ているのか。

アイルランド島全体がイングランドの支配下にあった頃、イングランドから移住してきたプロテスタントたちは、北部に多く住み着いた。遡ること17世紀初頭、ジェームズ1世の時代のことだ。いわゆる「アルスター植民」と呼ばれる人たちで、このためアイルランド島にいるプロテスタントは北部に多い、という状態が伝統的である。

ここで地理的な説明をしておこう。

アイルランド島全体には、provinceとcountyという地域区分がある。(翻訳者によって「地方・州」か「州・県」か表記が分かれるのでややこしいんだが)

provinceは島をざっくり東西南北に分けた四地方で、東はレンスター、西はコナハト、南はマンスター、そして北がアルスター。これはかつての王国の名残で、今だとスポーツの地区大会とかそういう区分でよく見かける。で、日本の都道府県のようなものがcountyで、島全体で32ある。

さて問題はここから。アイルランド北部は「北アイルランド」あるいは「アルスター」であるというのはお分かりいただけただろうか。じゃあそれらは同じかっていうとそうではない。地図を用意してみた。

青線以北がアルスターで、赤線以北がUKに属する北アイルランドである。つまり、アルスターの中の一部が北アイルランドという別の国になっている、ということ。フリールが生まれ育ったティローンやデリーは北アイルランド、晩年の拠点ドニゴールはアルスターだが共和国に位置する。

イェイツ記事の前編にアイルランド独立の歴史をものすごく簡単に書いたけど、今回の話はその延長にある。1920年の英愛条約で今の北アイルランドにあたる6つのcountyとそれ以外が分離し、その後1922年に自治領としてアイルランド自由国、49年には今のアイルランド共和国が誕生するという流れになるが、北アイルランドではプロテスタント市民の割合が高かったため、ずっとUKに留まり続けた。北アイルランド誕生時、プロテスタントが3分の2を占めていたそうな。「ひとつの民族」が暮らすひとつの島だったアイルランド島が、こうして分断されてしまった。

また話がそれるけど、2021年の国勢調査でカトリック系が約45.7%、プロテスタント系が約43.5%とカトリック系が初めて多数派になった。北はこれからどうなるかしら。

さて、つまり南はイギリスからの独立をしていったのだが、北ではユニオニストが多数派だったため、島内は分断されてしまい、それゆえ対立が続くことになった。The Troublesと呼ばれる近年の北アイルランド紛争は、60年代後半から激化し、1998年の和平合意・ベルファスト合意(Good friday agreement)まで続く。

ベルファスト合意によって国境の自由な行き来も保証され、現在、北と南の国境線は気が付いたら通りすぎている、ラインもゲートも何もない状態。パスポートチェックももちろんない。

これは完全に私見なんだけど、まだ全然無知だった頃のわたしは「いうてもプロテスタントってよそから来た人たちなんやろ、現地の人の方が正義なのでは?」みたいに思っていたわけだが、ちょっと考えてみれば300年その地に住んでいるプロテスタントは立派な「現地の人」なんだよね。そういう人たちを「よそ者」として攻撃するのは間違ってると思う。繋げて考えていいのか分からないけど、日本でも在日の問題とかありますよね…

対立はやはり、大きな都市や国境付近で激化しやすいのだろう。北アイルランドの最大都市ベルファストや、第二の都市で国境近くにあるデリーは特に激しい衝突が続いた。カトリックのIRA、プロテスタントのアルスター義勇軍など過激な武装グループが双方に生まれ、暴動が度々起こった。

北アイルランドは今でも、プロテスタント居住区とカトリック居住区がはっきり分かれているところが多い。実際に歩いてみると、プロテスタント居住区にはユニオンジャックの旗がずらりとはためき、英軍のメモリアルが立ち並んでいるのに対して、カトリック居住区には共和国の三色旗やアイルランド語、そして独立運動のVolunteer(義勇軍)たちのメモリアルなんかが目に入る。だから今どっちの居住地区にいるのかすぐ分かってしまう。

ベルファストには平和の壁(Peace Wall)という、居住区の分断を象徴する高く長く続く壁が今も立っている。

夏の訪愛で北アイルランドにも行ってきたので、その時の写真です。ちょっと見づらいかもだけど、壁の上にはさらに鉄格子が張ってある。かなり高く頑丈な壁で、向こう側はもちろん見えないし、音すらもほとんど聞こえないので、まるでこの壁の向こうには何も存在していないのではないかという錯覚に陥ってしまう。

しばらく歩くとゲートがあって、一応行き来ができるようになっているのだが、夜間は閉まるらしい。

そしてデリーでは、1972年の血の日曜日事件だけでなく、1968年のボグサイドの戦いなど、数々の衝突事件が起きていた。The Troublesの発端はデリーでの暴動だという人もいる。ここは国境近くの町ということもあるのか、むしろカトリックの方が多数派になるようだ。

最近のデリーは、ドラマ『デリー・ガールズ』(英Channel 4製作、Netflix配信)のヒットでかなりホットな地になっていて、暗い歴史の地、というネガティブなイメージから少し前向きに進んだ印象。いやあ、わたしもデリー・ガールズ大好きです。見たことない人はぜひ見てみて。1話30分とかで見やすいし。紛争中の90年代デリーに暮らすティーンたちとその家族のつくづくくだらないコメディです。

そうそう、北アイルランドには壁画が多く、歴史的事象の象徴的な絵から、立場を主張するメッセージ画などいろいろある。

デリーは要塞都市として有名で、中心部は今も歴史を感じる城壁でぐるりと囲まれている。

デリーの市街地には中世の城壁が残る。

この丘を下るとボグサイドというエリア、Bloody Sundayの現場となった通りがあり、今は紛争時代を象徴するFree Derry Cornerが記念として立っている。

さすがは要塞都市、デリーはとにかく坂が多くて、小さい町なんだけど歩くと疲れてくる。

おっと旅行記みたいになってきた。失敬。話を戻そう。

デリーは、地図を見ると一目瞭然なんだけど、市内中央を大きな川が流れていて、中心部に橋は一つ(少し外れのほうにもう一つ)しかかかっていない。だから川を挟んで西側と東側でエリアが分かれている。

「デリー・ガールズ」のS1にはこの橋に爆弾がしかけられて封鎖されるというエピソードが出てくる。史実かどうかちょっと分からないのだが、当時を考えるとあり得る話ではある。

2011年、ついに中心地にもう一つの橋、歩行者専用のPeace Bridgeが新たに開通した。いやあ、大きな一歩ですな。

これはなかなか興味深いぞ、と思って撮った写真。建物に貼られている、地名が書かれたプレートのところにご注目。左側のストリート名は英語で書かれているのに対し、右側のプレートは英語とアイルランド語の二言語表記になっている。これが共和国だと必ず二言語表記だし、北でもベルファストとかだと英語のみしか見かけない(少なくともわたしが歩いた範囲では)。それがデリーだと、一言語看板と二言語看板が共存してる。こういうのは北の国境近くの町ならではなんじゃないかな。

居住区の区別もそうだけど、こういう繊細な緊張感みたいなものが、北アイルランドにはまだ漂っている。

ベルファストもデリーも、1日2日歩いている限りはごくごく普通の穏やかな、賑やかな都市という印象。でもところどころに現れる壁画や落書き、掲げられているアイルランド三色旗やユニオンジャック、イングランドやアルスターの旗などからは確かに強い主張を感じて緊張感が漂う。

— 吉平 (@mayoyumebee) August 5, 2022

静かに、でも確かに主張をすることが今も自己防衛になるのだろう。映画『ベルファスト』を思い出す。自分がどちら側であるか、主張しないと生きていけないのか。

— 吉平 (@mayoyumebee) August 5, 2022

ブライアンフリールの戯曲

重たい話を長々としてしまって相すみません。ここからやっと戯曲の話に入る。著名な作品で(一応)翻訳もあるものをいくつか紹介しよう。()内は初演年。

さあ行くぞ、フィラデルフィア! -Philadelphia, Here I Come!-(1964)

初期代表作といえばこれ。戯曲としては3作目だが、アメリカから帰ってすぐ書いた作品で、かなりユニークで実験的。

主人公はガレス・オドンネル(通称ガー)という男で、舞台はドニゴールの「小さな町」バリーベグ。彼は父の経営する店でずっと働いていた。この物語は、故郷を発ってフィラデルフィアへと出発するその前夜から当日早朝にかけての様子が描かれている。タイトルは 'California Here I Come' という歌があってそのもじりかと。劇中でもガーが歌を歌ったり、レコードをかけたりと音楽がよく出てくる(これはフリール作品あるあるだったりする)。

アメリカの歌謡曲とかあまり詳しくないんだけど、有名な曲っぽい?

さて、作品のあらすじはこんな感じ。

ガーがフィラデルフィアへ発つ前夜、彼は家で出発の支度をしながら、まだ見ぬ未来を妄想したり故郷での思い出を振り返ったりしている。父親のS・B オドンネルや村の仲間たちとは別れの挨拶をしたいと思いつつも、皆いつもと変わらない調子なので悶々とする。慕っているボイル先生や元恋人のケイトなどが訪ねてくると、彼の心は揺さぶられる。

まあ簡単にいうとこういうことなんだけど、この作品の面白さはなんといっても表面のガー(Public Gar)と内面のガー(Private Gar)という二人の登場人物の存在。これは別々の俳優が演じる別々のキャラクターなのだ。

二人のガーについて、戯曲冒頭ではこう説明されている。

「表面のガーは、人々が見、話しかけ、噂をするガー。内面のガーは、他人の目には見えない存在。内面の人格、良心、もう一つの自己(エゴ)、秘かな思考、個人の本能的衝動(イド)である。

精神的存在である内面のガーは、終始、誰の目にも見えない。彼の言葉は、表面のガー以外、誰にも聞こえない。しかし、表面のガーにさえーー時々内面のガーと言葉をかわすにもかかわらずーー彼の姿は見えず、彼に視線を向けることもない。人は、自分のもう一つのエゴを、決して見つめはしないものである。

人は誰だって多面的で、表出する言動と腹の中で本当に思っていることは一致しないことが多い。その多面性を、たとえばナレーションとか独白とかで表現するという手法はよくあるけれど、フリールは二人のガーを登場させることで表現しているというのが面白い。そして「内面のガー」は、登場人物としてなかなか曲者で、これも人の「精神」のごちゃごちゃした感じが表れている気がして面白い。

二人のガーってどんな感じなんだ?と思われるだろう。例えば序盤、父親であるS・B オドンネルの登場シーンを見てみる。

マッヂ (…)ゆうべ、親父さんが寝たの、明け方近くのはずさ。一晩中、ベッドが軋んでたものね。

表面のガー 親父なんか、糞くらえーー

マッヂ (出てゆきながら)たこ壺みたいな臭いさせて、食事に出て来るんじゃないよ。

表面のガー 親父、何か話したきゃ、おれの居どころは知ってるはずさ!こっちから話しかけてなんぞ、やるもんか!

マッヂは洗い場へ去る。

(後ろから喚く)おれが今言ったこと、いいつけたって構わないぜ!

内面のガー なんでそう親父にこだわるんだ?どうだっていいだろ、あんな唐変木!あんなしけた仏頂面!あいつとも、この生臭い雑貨屋とも、もうおさらばさ。あすの朝、おんぼろ飛行機が舞いあがったら、窓から頭を突き出して(表面のガー、その通りに動く)、唾ひっかけてやれ!

S・B オドンネルが店に通じるドアの所に現れる。(…)

S・B ガー!

表面のガーは、本能的に声に応じる。内面のガーは、じっとしている。

内面のガー 唐変木、勝手に喚け!

S・B (もっと大きな声で)ガー!

理性より本能が強い。表面のガーは駆け寄り、ドアを開ける。しかし、父を見るやたちまちぶっきらぼうで不機嫌な態度になる。父親の前では、いつもこうなのである。

表面のガー うん?

S・B 夕方、郵便トラックで有刺針金(バラせん)が届いたな?いく巻きだった?

表面のガー 二巻きさ。いや、三巻きだったかな?

S・B それを訊いとる。中庭に運びいれたのは、お前だろうが。

表面のガー 二巻きだったーーいや、違う。三巻きだーーそう、三巻きーーそれともーー二つだったかな?

S・B ふう!

S・Bは店に引き返す。表面のガーと内面のガー、寝室にもどる。

こうして観客は二人のガーを同時に見ることで、ガーが抱える苦悩を知ることになる。たとえば上のシーンを見れば、ガーは父親に対してコンプレックスがあるというか、うまくコミュニケーションできていないんだなという様子が分かる。それは父からしてもまたしかりなんだろうが。そして物語が進んでいくとさらに分かるのだけど、これはガーの両親、親戚、女中マッヂ、仲間たち、そして元恋人との不器用な関係性を描き出した、細い数本の糸が揺れ続けているような、なんとも繊細な物語なのである。

「明日フィラデルフィアへ旅立つのだ!」という設定だからシンプルな話かと思いきや、そもそもガーはただ自由を夢見てアメリカへと飛び立つ、わけではない。フィラデルフィア行きを決めたのはアメリカで暮らすリズィー伯母さんに誘われたからだし、アメリカでの成功を期待している気持ちはありつつも、自分の活躍に自信があるわけではなさそう。結局ガーは「なぜ自分はアメリカに行くのだろうか」と自問自答し、心残りがいろいろと未解決で曖昧なまま、余韻を残す幕引きとなる。そもそも本当に彼はこのまま旅立つのだろうか。うーんいやまあ行ってしまうんだろうなあと個人的には思うが。

もうひとつ気になるのが、アメリカへ渡るアイルランド移民の心情というやつ。これ、わたしはまだあまり詳しくないので簡単に書くに留めるけど、アメリカはアイルランド移民が一番多い国なのだ。とくに飢饉のあった19世紀半ばから、食いぶちや働き口を求めてアメリカへ渡ったアイリッシュは大勢いる。しかし彼らは「白人」の枠には入っておらず、むしろ被差別階級にあった。ボイル先生がガーに挨拶をしに来たとき、こんなことを言う。

「向こうの土を踏んだら、その瞬間から、新しい自分の人生を始めるんだ。決して肩ごしに後ろをふり返るんじゃない。百パーセント、アメリカ人になりきれ」

アメリカで生きていくのは決して簡単ではなかったんだろうな、と思わせられる台詞だ。

というわけで、初期作品にして傑作の一つと言われる「フィラデルフィア」は、「海外へ行く」というビッグイベントを目前にした一人の人間の心の内を丁寧に描き出していて、なんとも人間らしい深みのある戯曲である。

表面のガーと内面のガーの演劇的効果みたいなのは体験して分かるものがありそうだし、これも一度上演を見てみたいものだなあ。

ちなみに1970年にフリール本人が脚本を手掛け映画化されている。

デリーの名誉市民たち -The Freedom of the City-(1973)

先述のように、この作品は当時のデリーの状況をもとにして書かれた作品だから、かなり生々しい。舞台はもちろんデリー。以下あらすじ。

1970年、デリーで3人のテロリストによってギルドホールが占拠されるという事件が起こる。幕が開くと3人は遺体として登場し、この事件の真相を究明する裁判が行われている。警察によると彼らは「凶悪なテロリスト」で、武装していたためやむを得ず発砲したと主張される。回想のような形で3人はギルドホールの市長執務室の中で動き出すが、どうやら彼らは集会の混乱から逃げた先でたまたまそこに入ってしまった、という様子である。彼らは自分達の居場所が分かると、部屋を物色し珍しいものを見てはしゃぎまわり、酒を勝手に飲んだり、「名誉市民」のガウンを着てみたりする。しかしすぐにギルドホールは警察に取り囲まれ、投降を迫られる。3人は呑気なおしゃべりを続けながら建物を出ていく。

3人の「テロリスト」は、今は失業中だが真面目な性格の若者マイケル、11人の子を持つ中年の母親リリー、そして少々荒くれているが頭はきれる若者の通称〈ヤセ〉。運動に参加する理由やモチベーションもさまざま。これがかなりリアルなんだよな。ちょっと会話の一部を抜粋。

リリー この靴、見てよ。ウールワースで五ポンド払ったのに、ちっとも具合がよくないの。

マイケル あんた、デモ行進には全部行くのかい、リリー?

リリー たいていはね。得するっていえば、運動になるってことくらいだけど。

マイケル だけど、以前ほど、そう、なんていうか、重みがなくなってきたような気がしないかい?例えば、最初のころは、プラカードなんか持っちゃいけなかったし、ましてやおしゃべりなんてしようもんなら大変だった。とても心に残ったよね。みんなして、黙ったままで行進するんだ。金持ちも貧乏人も、お偉いさんもそうでないのも、医者も、会計士も、配管工も、教員も、煉瓦職人も、みんな肩と肩を寄せ合ってーーみんなが求めているのは公民権なんだってことがわかっていたし、この世界に、この権利を求めることをやめさせられるものなんて何もないことも、わかってたんだ。

〈ヤセ〉 くそっ!失礼、奥さん。市長のおごりの酒、もう一杯どうだね?

彼は自分のグラスとリリーのグラスに酒を注ぐ。

マイケル 何考えてるんだよ?

リリー それでいい。もう、いいってば。

〈ヤセ〉 後ろの棚にはたんとあるんだ。もう一杯どうだね、ヘガティー(マイケル)さんよ。

マイケル あんた、公民権運動、真面目にやってるのかい?

〈ヤセ〉 もちろん。熱心なもんだぜ。一たらしどうだ?

マイケル 僕はいい。

この作品の深いところは、フリールはカトリックでBloody Sundayでも「やられた側」なのだが、単純にプロテスタントを批判した作品ではないということだ。

リリーが明確な政治信条によるというより「みんな参加しているから、身体の運動のためもあって」参加しているというスタンスなのも、現実はそういうもんだったんだろうなあと思わせる。また、裁判の弁論シーンではもちろん両方の立場の人が登場するのだが、3人の立場側にいる神父やバラッド歌手などは、どうも彼らを神格化しているような調子なのだ。

北アイルランド紛争に関心のある人はぜひ一度読んでみてほしいものだが、上演となると政治色が強くてちょっと厳しいのかなあ…。

フェイス・ヒーラー -Faith Healer-(1979)

これは完全モノローグで紡がれる演劇作品として有名。どういうことかというと、3人の登場人物が一人ずつ現れて、モノローグで彼らの活動について語っていく、という形式で物語が文字通り「語られて」いくのだ。

Faith Healerというのは、霊能治療者という意味。登場人物は、フェイスヒーラーであるフランクとその妻グレイス、そしてフランクのマネージャーであるテディー。戯曲は4部構成で、1、2、3部とフランク、グレイス、テディーが順に語り、4部で再びフランクの語りとなる。

あらすじを説明するのが難しいんだけど、簡単に言うとこんな感じ。

フランクはアイルランド・リムリック出身で、祖国を離れ、グレイス、テディーと共にスコットランドやウェールズを巡業して回っている。霊能治療は本人曰く十回のうち九回は何も起こらないほどには成果のない能力だった。ある時、久しぶりにアイルランドへ行くことになり、ドニゴール・バリーベグのラウンジバーに入る。そこでフランクは奇跡を起こすのだが…。

まあ大筋としてはこういうことだろう。ただこの作品のミソは、語られていく出来事について、3人それぞれで言ってることがちょっとずつ違う、ということだ。

たとえば、3人でアイルランドへ行った先のラウンジバーでの様子。

フランク(第一部)

私たちがラウンジへ降りていくと、結婚披露宴から流れて来た客がきていました。(…)指は太く、爪は黒かった。暫く私たちに気づかぬ振りをしていたが、そのうちに一番大きな図体をしたネッドと言う男がやってきてあれこれと遠慮のない質問を浴びせていたが、テディーがそれに答えて「みなさん、先生は世界中で一番……驚くべき……実に不思議な……」などとやった。するとあいつらは彼の大げさな言い方がおかしかったのか、それとも何となく気まずくなってそれをごまかすためだったのか、突然笑いだした。と思ったら、私たちに両手をさしのべて大いに歓迎してくれた。そこでみんなは意気投合して大きな輪を作って酒を酌み交わし、話に花を咲かせた。

グレイス(第二部)

彼(フランク)は酒場の主人と談話し、秋の収穫とか、漁獲量とか、旅行産業などについて語り合っていました。(…)そのラウンジには若者のグループがいました。(…)彼らは離れた角の方に座っていて、私たちに関わりたくないという様子がはっきりとわかりました。そして、彼が彼らの方へ歩いて行くのを見た時、私は一抹の不安を感じました。しかし、彼が何と話し掛けたのかわかりませんが、彼らは愛想よく彼と握手をし、一緒にラウンジの真ん中へ席を移しました。彼は私を呼び寄せ、みんなで大きな円になって座りました。

テディー(第三部)

俺は何をしてたかって?二人をずっと見ていた。フランク・ハーディーご夫妻を。二人が寄り添っているところを。故郷アイルランドに帰ってきた二人。安堵して、くつろいで、しゃべったり笑ったりしていた。(…)あのラウンジバーで二人は人々の輪の中心になって、みんなから話し掛けられ、二人もみんなに話し掛けていた。

過去の記憶を語っているわけなので、それぞれが記憶している「主観的なイメージ」の一部を、主観的に切り取って、再構築して言語化していることになる。そうすると同じ出来事の記憶を語っていても、着眼点が違ったり、印象が違ったりして話がずれているように感じてもおかしくない。むしろそっちのほうが実体験としても多いのではないか。

観客としては3人分の語りを聞いているから、その時々で「さっきの人が言ってた話となんかちょっと違うぞ…」と引っかかりながら、さらにその語りに引き付けられて注意して聞くようになり、実際の現場はどうだったのか、自分の中で「物語」を構築していくことになる。

上の引用も、こうやってわたしが切り取ってきた文章からだとわたしの印象操作の手が入っているからイメージが違って伝わってしまうかもしれない。でもこの作品はそういう、「語り」の虚構性みたいなのを描き出している。これも実際に上演を観て、体験してみたいものだ。

ネタバレを避けるために言及を控えておくが、本編では思いっきり認識が違ってるところもいくつかある。誰の言ってることが本当だと思うか、考えながらぜひ戯曲を読んでみてほしい。

関係ないけど、個人的にラストシーンのイメージが難しくて、誰かと話したいなあ。

トランスレーションズ -Translations-(1980)

Field Day Theatre Companyの旗揚げ公演で上演された作品で、間違いなくフリールの代表作にして20世紀アイルランド演劇のなかでも屈指の傑作。個人的にも一番好きな作品で、これは戯曲を初めて読んだ時思わず涙が出てしまった。

タイトルの通り「翻訳」にまつわる話。舞台は1833年のアイルランド、場所はお馴染みバリーベグにあるヘッジ・スクール。ヘッジ・スクールというのはアイルランド版寺子屋みたいな感じで、教育制度が整う前の時代に個人がやっていた学校。主人公はここの校長ヒューの息子メイナスで、学校を手伝っている。彼は幼い頃の事故が原因で歩行障害がある。学校の生徒には、ジミーという「神童」の老人、セアラという言葉が話せない女の子、モイラという快活な女の子などがいる。メイナスにはダブリンで働く弟オウエンがいる。

以下あらすじ。

アイルランド語が日常語として話されている時代。ドニゴールの小さな町でヘッジ・スクールを開いているヒューとその長男メイナスのもとに、ダブリンに出ていた次男オウエンがイギリス軍人を連れて帰ってくる。彼は英語の地図を作るというプロジェクトに参加していて、イギリス軍人とアイルランドの人々の間に立って通訳をしている。メイナスはオウエンがイギリス軍と仕事していることに反対する。イギリス軍人のうち若い中尉ヨランドとヘッジ・スクールの生徒モイラは恋に落ち、言葉が通じない状況でもコミュニケーションを交わす。

設定として、アイルランド人キャラは基本的にアイルランド語を話し、イギリス人キャラは英語しか話さない。ただしこの戯曲テキストはすべて英語で書かれていて、実際の舞台でも役者はすべて英語で話す。アイルランド語と英語は、その訛りによって区別される。

舞台はドニゴールなので、アイリッシュ英語、なかでもドニゴール訛りの英語で話される。

内容というよりサウンド感がこんな感じね、という参考。

対してイギリス軍人はブリティッシュイングリッシュで話す。

なにかとバズっているこのチャンネルを貼っときます。おもしろいのでよく見るけど、アイリッシュ英語は未開拓かしらね。

実際アイリッシュ英語は訛りが強い人だとネイティブのイギリス人やアメリカ人などもよく聞き取れないらしく、よくネタになっている。戯曲のなかでも言葉が通じないことがコミカルに描かれる。ただブライアン・フリールの一枚上手なところは、ここにもうひとつ設定が乗っていること。神童と呼ばれる老人ジミーは、見た目は明らかに浮浪者なのだけど、ラテン語とギリシア語に堪能で、ホメロスや聖書を原文で暗誦できる。ただし英語は学んでいない。面白いシーンがあるのでちょっと見て。ランシー大尉は英語を話し、オウエンがアイルランド語に通訳している。ほかの地元民たちはアイルランド語を話している。

オウエン (…)大尉、一言いかがですか?

ヒュー ではちょっと一杯いかがですかな、大尉?

ランシー ちょっと何ですって?

ヒュー ちょっとささやかに軽い飲料などは?わがアクア・ヴィータエを試しにちょっといかがですかな?

ランシー いや、いや。

ヒュー ではのちほど、そのーー

ランシー どうしてもということなら、できるだけ短く、話しましょう。彼らは少しは英語を話すのかな、ローランド君?

オウエン ご心配なく。僕が通訳します。

ランシー わかった。(咳払いをする。そして子供たちに向かって話すように、声はちょっと大きく、無理にはっきりと発音しようとする)諸君は私を見たことがあるだろう、見たことが、この地域で仕事をしているのを、地域、わかりますか?ーー仕事。我々はここに、ここですよ、この場所のことです、わかりますか、地図を作るのです。地図、地図です。それとーー

ジミー ノンネ ラティネロクイトゥール?ラテン語は喋らないのかね?

ヒュー、ジミーが喋るのを止めようとして手をあげる。

ヒュー ジェイムズ。

ランシー (ジミーに向かって)ゲール語は話さないんですよ、あなた。

ランシーのこの子供に向けるような喋り方、実際の舞台では大爆笑になるわけだが、そこへジミーがラテン語で話しかけ、それに対してランシーはそれがアイルランド語だと思って「分からない」と答える。これは最高に笑える。単純に間違いが面白いというのもあるし、さらに言えばヨーロッパ社会でのランクとしてはラテン語は英語よりも「高貴」なので、それが分からずラテン語を植民地の現地語と勘違いするランシー、というすごい皮肉も効いている。

物語の主題、地名の翻訳に戻ろう。地名っていうのは、たぶん世界中どこであっても何かしらの由来があると思う。「東京」が「東の京都」であるように、バリーベグは「小さな町」という意味であるように。ダブリンはアイルランド語の「dubh lind(黒い水溜り)」という意味から来ている。

そしてそういう、意味から出発している、地名や場所の名前ということばの外国語表記の仕方について、音をそのまま表記するか意味をとるかは今でもよく議論になる。たとえば「明治神宮」は「Meiji Jingu」なのか「Meiji Shrine」なのか、みたいな。最近は音をそのままとる、明治神宮でいうと前者の表記が一般的かな。でも「皇居」とかは「Imperial Palace」になるよね。

この作品はそういう「翻訳」作業について描いているわけだが、「翻訳」するのは地名だけではない。オウエンはアイルランド語と英語の通訳をするのだが、その通訳の仕方がかなり自己流なのだ。たとえばこう。大尉ランシーが地元民たちに地図作りプロジェクトについて説明するシーン。

ランシー この巨大な任務は、陸軍当局が大英帝国のこの地域のあらゆる場所に関して、最新でかつ正確な情報を持つようにするために、始められたものであります。

オウエン この任務はその技能に長けているため、軍人によって行われるものです。

ランシー さらにその目的は土地評価の基礎資料全体を公正な課税のために再評価することにあります。

オウエン この新しい地図は不動産管理人所有の地図に替わることになり、これからは税法上どれがあなたがたの所有のものになるかが正確に分かることになります。

ランシー 最後にわれわれの行動の基となる原則である白書から簡単に抜粋を二つ引用したいと思います。(読む)「アイルランドにおけるこれまでの測量は没収や暴力的な財産の移管に端を発したものである。今回の測量はその目的とするところは土地の所有者ならびに占有者に不平等の課税のないことを付与するものである。」

オウエン 大尉は大衆が工兵隊に協力をすることで、新地図ができ、それによって減税がもたらされるだろうと期待しています。

ヒュー 価値ある仕事ですな。オプス ホネストゥム、名誉ある仕事ですな!で、抜粋とはどんなものですかな?

ランシー 「アイルランドは最優先の待遇を受けている。英国ではこういう測量はこれまで行われたことがないからである。であるからこの測量はアイルランドの利益を増大させたいという政府の姿勢を示す証拠としてのみ考えられるものである。」これは私の気持ちでもあります。

オウエン この測量は政府のアイルランドに対する関心を示すものであり、大尉はみなさんの謹聴を感謝しています。

うーむ。思うところありな方へ、一応英語が分かるメイナスはこの通訳を聞いて、オウエンに指摘する。

メイナス 何て通訳だよ、あれは、オウエン?

オウエン ひどかったかい?

メイナス ランシーが言っていたことをちゃんと言わなかったじゃないか!

オウエン 意味の不確かさは詩の始まりなり」って誰が言ったんだっけ?

メイナス ランシーの言葉には不確かな意味は何もなかった。これは正真正銘の軍事行為だよ、オウエン!

オウエンとしては、「民衆に伝わりやすいことばにしたほうがいいじゃないか」というスタンスである。オウエンのこうした「ことば」に対する態度は、彼の名前に対する態度にも現れる。「オウエン」という人名はアイルランドで一般的な男性の名前なのだが、これを英軍人たちは聞き間違えてオウエンのことを「ローランド」と呼んでいるのだ。オウエンはこのことをさして気にしておらず、「オウエンだってローランドだって、かまうもんか。ただの名前じゃないか。僕は僕で変わりはない、そうじゃないか?そうだろう?」と言って平然としている。

ネタバレになるから詳しい言及は避けるけど、オウエンが翻訳した地名たちは、終盤でとんでもなく苦しい伏線回収がある。だめだ、いまテキスト見返してまた泣きそうになってる…。

今のアイルランドの現実は「99%が英語しか話せない」という状態だ。これが『トランスレーションズ』の真の結末である。しかし、この作品が描くように、当時の人々が生きるために最終的に英語を選択した、ということは真摯に受け入れなければならないのだなあと思う。

この戯曲で個人的に刺さるポイントがもう一つ。わたしは「アイルランドおたく」を名乗っているわけなのだが、この戯曲には同じ匂いを感じるキャラがいる。そう、ジョージ・ヨランド中尉だ。彼はドニゴールにやって来て初めて地元民たちと対面したとき、彼らに向かってこう言う。

「僕が言えることはただどうも、とても馬鹿みたいだと感じているということなんです。その、ここで仕事をしていてあなた達の言葉をしゃべれないことがです。でもそれを直していこうと思っています」

「アイルランドの田舎は、その、えーと、とてもきれいです。もうとっくに夢中になっています。われわれがあなたがたの生活にとって酷い侵入者にならなければいいと思っています。それに僕はここでの生活が気に入る、とても気に入ると思っています」

ちなみにこれをオウエンは、「中尉は僕にアイルランド語を教えてほしいといっています」「彼はもう熱狂的なアイルランドびいきになっています」と訳すんだけど。

ヨランドはオウエンと組んで地名の英語化をしていく。その過程でオウエンにアイルランド語の地名が持つ意味を教えてもらっているうち、ほんの少しだがアイルランド語を覚えていく。たとえば「dubh」は「黒い」という意味だ、といった具合に。またこの、アイルランド語の地名を覚えたことに彼はとっても無邪気に喜ぶのよ。今でも地名がアイルランド語のまま残っているところはいくつかあって、たとえばダブリン郊外のDun Laoghaire(ダン・レアリー)とか、初めは読めなかったんだけど、わたしも覚えられたときは嬉しかった記憶がある。だからブッ刺さる。

で、数日アイルランド暮らしをしてすっかり気に入っているヨランドはオウエンに、この町がとても気に入った、アイルランド語の響きも美しいと思う、できることならずっとここで暮らしたい、などととても純粋に言う。

でも、こんなことも言う。

「いくらゲール語がしゃべれるようになっても、僕はずっとよそものだよね?入口を通る合言葉を習うことはできるかもしれないが、それを話す人々の心はいつも僕をすり抜けていく、ってことかな?内に秘めた核はいつだって……まるで秘術だよね?」

分かる。分かるよジョージ…。わたしもアイルランドが好きで、出会えてよかったと思っているけど、何度訪れたところで一生「よそもの」なんだろうなあと思うし、どんなに頑張ってもネイティブにはなれない。ネイティブの人たちがもつ感覚は絶対に分からない。わたしたちは「侵入者」でもあるから……。

ちなみにこのヨランドは生徒の一人モイラと恋に落ちる。二人がオウエンという通訳を挟んで「彼はなんて?」「彼女はなんて?」と聞きまくるので板挟みになったオウエンが音を上げるシーンは最高だし、またダンスパーティから抜け出した二人が、言葉が通じないからこそ何も言わず、ただお互いの名前を呼び合うだけの「ラブシーン」はとっても美しい。

トランスレーションズはField Dayの旗揚げ公演の作品であり、これはなんとデリーのギルドホールで上演された。まだまだ紛争真っ只中の時期、それも激しい衝突事件を繰り返したデリーのど真ん中で。もちろんフリールらはあえてその地を選んだ。

ここで上演されたのかなあ…としみじみ。今のギルドホールは修復が入っているから、どこまでが当時のままなのかちょっと分からない。おっとまた旅行記になってきた。もとい。

ギルドホールはデリーの象徴的建物なので、この町の歴史が染み込んでいる。それも紛争だけじゃなくてもっとずっと前のアルスター入植や、あるいはさらに前からの、この地に人々が生きた歴史。フリールが紛争中の北の人々のためにこの戯曲を書いたことを想像すると、やはりご先祖たちの生き様をちゃんと受け入れる必要がある、と伝えたかったんじゃないかなあ、と思った。

で、冒頭で述べましたが、夏にこれを観るためだけ(といっても過言ではない)にはるばる飛んでいったのです。そして上演を目に焼き付け体験をしかと記憶するために2回観ました。

地元民はアイルランド語を話し、イギリス軍人は英語を話す。ただしすべて英語で話されていて、「アイルランド語」はアイルランド訛りの英語で、「英語」はブリティッシュ英語で話される。というのは、テキストで見ると「なるほどね、ふむふむ」といった感じなのが、実際に舞台上で会話されているのを観ると、確かにはっきりと別物に聞こえる、という、それはそれは不思議な体験だった。まさにナマモノである演劇ならではの体験だ。

そして上演を観ていると、「英語/アイルランド語が通じない」というシーンがおかしくてしょうがない。客席は爆笑の渦。こういうシーンがこんだけ笑えるのは、アイルランドで観ているからなんだろうか。ロンドンのナショナル・シアターとかも上演していたみたいだけど、同じように受けるんだろうか…。

そうして笑いながらこの芝居を観ながらも、ふと、今この芝居をすべて英語で観ているということ、今のアイルランドでは99%の人が英語しか話せないこと、を思い出して、腹の奥にずしんと来るものがある。そういう、とんでもない作品なのだ。

一応感想ツイ貼っときます。

上演を観ると、なんていうか、とても「洗練された演劇」だなと感じた。各キャラクターの役割が明瞭なので構図として非常に分かりやすい。そして観客との構図も。これはでも、アイルランドでの上演だからこそのシンプルさなんだろうなぁと思う。 https://t.co/IObSQqSD28

— 吉平 (@mayoyumebee) August 3, 2022

そういうわけで、わたしはトランスレーションズという作品に初めて出会った時から、これはツアーでやってきた「翻訳された」上演でもなく、他のイギリスやアメリカといった他の英語圏の地で制作された上演でもなく、アイルランドで、アイルランドのカンパニーによる、アイルランドの観客へ向けた上演をどうしても観たかったのだ。

でも実際のところ、この作品は一番世界中で翻訳上演されているらしい。現地での観劇は叶ったので、こんどは翻訳版も観てみたいなあ。

ルナサの踊り -Dancing at Lughnasa-(1990)

トニー賞、ローレンス・オリヴィエ賞等々を受賞している、後期の名作。日本でもやけに上演が盛んで、ここ数年で2本も観た。2020年の劇団俳小、2022年5月の民藝。こちらは観ていないけど、2013年にもTPTというところで上演があった。ちなみにルナサ(Lughnasa)というのは8月のケルトの収穫祭のこと。

以下あらすじ。

バリベーグ近くにあるマンディ家。1936年の夏、ケイト、マギー、アグネス、ローズ、クリスの五姉妹との暮らしを、クリスの息子であるマイケルが回想して語っている。マイケルは当時7歳。教師のケイトが一家を支え、アグネスと知恵遅れのローズが編み物の内職で稼ぎを足していた。そこに、長らくアフリカで働いていたジャック伯父さん(五姉妹の兄)が帰ってくる。ジャックは神父で、一家の英雄的存在だったが、帰ってきたその姿はみすぼらしくなっていて、少し痴呆の気配がある。姉妹たちは昔を思い出して、ルナサの祭りの日に揃ってダンスに出かけようと話すが、長女で教師のケイトはその立場もあって反対する。さらにそこに、マイケルの父親であるジェリーが訪ねてくる。そして一家の暮らしは少しずつ変わっていく。

戯曲は二幕構成になっていて、第一幕での姉妹たちのダンスシーンは見どころの一つになっている。素朴で、力強くて、情緒あふれるとても魅力的なシーンだ。

ただ全体を通しては、どこか郷愁を誘うように、とにかく日常が描かれていて、戯曲をちょっと紹介というのが難しい。なのでマイケルの語り部分を引用しよう。

「その思い出の中で、不思議なのは、誰もがみんな、甘い調べの上に漂い、もの憂く、リズミカルに、完全に孤立して、動いているかに見えることだ。音楽の拍子(リズム)よりも情緒(ムード)に身をまかせて。考えてみれば、あれは、ダンスーー踊りなのだ。踊る、半ば目を閉じてーー開ければ、魔法が解けてしまうから。踊る、言葉が動きに屈したかのようにーーこの儀式、この無言の祭こそ、秘めた私事をささやき、語り、他者と触れ合う道なのだとばかりに。踊るーー生きる証しと希望が、あの心鎮まる調べと、ひそやかなリズムと、夢見心地の静かな動きの中に、見出せるかのように。踊るーー言葉はもはや存在しない、言葉はもはや必要ない、とでもいうかのように……」

これはラストの語りなんだけど、なんて詩的なんだろう。そしてまさにこの芝居全体は「踊り」のよう。音楽的で、情緒的で、どこか夢のような雰囲気。とっても美しい芝居だと思う。これまたすごい戯曲を書いたもんだな…。

ちなみに、フリールには行方がわからなくなった二人の伯母がいて、その人たちをモチーフにしているとも言われている。おっとこう言うとネタバレ…?ギリセーフかな…?舞台設定の1936年というのが実際のフリール7歳の時にあたるのも、また作品とリンクする。

2023年にロンドンのナショナル・シアターが上演するらしいです(公演サイト)。人気コメディアンのArdal O'Hanlon(アーダル・オハンロン)や、デリー・ガールズのシスター役で一躍人気になったSiobhan McSweeney(シボーン・マクスウィーニー)ら有名アイリッシュ俳優たちが出演するらしく、気になっている。(配信ないかなあ…)

Field Day Theatre Company

さて、フリールとスティーブン・レイが中心となって、1980年に創設したこの劇団について少し説明しておこう。先にも述べたように、旗揚げ公演は、デリーのギルドホールで『トランスレーションズ』の上演だった。その後コンスタントに、北と南の大小さまざまいろんな土地にツアー上演をして回る。

Field Dayの活動は、もちろん演劇作品を上演したのだけど、当時の北アイルランド社会ではそれ以上の存在となった。詩人シェイマス・ヒーニーら北アイルランドにゆかりのある数々の文人が参加し、演劇だけでなく、出版などを含めた総合的な芸術活動を行った。彼らの活動は、イェイツらが文芸復興運動を通して「アイルランドのための演劇」を模索したように、北アイルランドにおいて演劇や文学に彼らのアイデンティティを求めていくものだった。

Field Dayは今でも残っていて、演劇や映像制作、出版、レクチャー活動なども行なっているようだ。

大変長々と、お付き合いありがとうございました。機会があればぜひ観劇してみてください。そして戯曲も読んでみてください。

〈戯曲集〉

『デリーの名誉市民たち』『トランスレーションズ』『フェイス・ヒーラー』『歴史を書くこと』がこちらに収録されています。なんか定価より値があがっちゃってるんだけど…。

もし有識者の方がこれを読まれて、もし何か間違いなどがあればそっと教えてください。何卒。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?